Железо в монастырских мастерских (иконные ризы)

Кузнечный горн и лик святого

Представьте себе монастырскую кузницу где-нибудь в северных землях XVII века. Небольшое помещение с земляным полом, где стоит тяжелый запах угля и раскаленного металла. Монах-кузнец, засучив рукава подрясника, ловко управляется с мехами, раздувая огонь в горне. Здесь, среди молотов и наковален, создавалось не оружие и не подковы - здесь рождалось обрамление для священных образов.

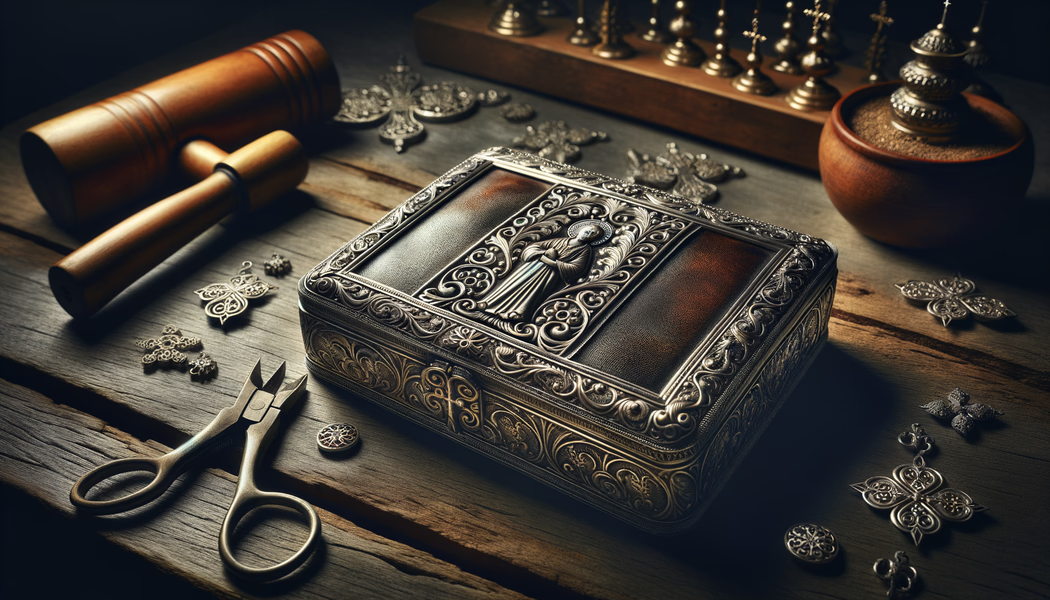

Монастырские мастерские стали центрами производства металлических окладов для икон - риз, которые не просто украшали образ, но и несли глубокую символическую нагрузку. Железо, считавшееся материалом простым и грубым, в руках монахов-ремесленников преображалось в тонкое художественное произведение.

Технология благоговения

Процесс создания железной ризы начинался с выбора материала. Монастыри часто использовали кричное железо - его производили в небольших домницах неподалеку от обители. Этот материал обладал особой структурой - слоистой, с включениями шлаков, что придавало ему характерную текстуру после ковки.

Железную пластину отжигали, затем вручную выколачивали до нужной толщины. Мастер работал с особым чувством - каждый удар молота сопровождался молитвой. Форму будущей ризы намечали острым шилом, затем вырезали специальными зубилами. Особое мастерство требовалось при создании венцов - нимбов вокруг голов святых. Их делали отдельно, используя технику просечного железа.

Декоративные элементы создавались различными способами: чеканкой, насечкой, гравировкой. Иногда применяли технику чернения - заполняли прорезанные углубления специальным составом на основе серебра, меди и серы. После нагревания рисунок приобретал черный цвет, контрастирующий с матовой поверхностью железа.

Символика металла

Железо в церковной традиции никогда не считалось "низшим" материалом по сравнению с золотом или серебром. Напротив, его скромность и прочность несли особый смысл. Железная риза подчеркивала аскетизм образа, его духовную силу, не нуждающуюся в дорогих украшениях.

В северных монастырях, особенно в старообрядческих общинах, железные оклады ценились особенно высоко. Они символизировали стойкость веры, крепость духа, способность противостоять искушениям. Железо ассоциировалось с духовной бранью, о которой писал апостол Павел: "Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских".

Интересно, что многие железные ризы создавались для икон апостолов, мучеников и воинов-святых - тех, чья земная жизнь была связана с борьбой и преодолением.

Региональные особенности

В разных монастырских центрах сложились свои традиции работы с железом. Соловецкий монастырь славился массивными, монументальными окладами с минимальным декором. Здесь предпочитали подчеркивать естественную фактуру кованого металла, его суровую красоту.

Мастера Вологодских земель создавали более изящные произведения. Они использовали сложные techniques просечного железа, создавая ажурные рамки, сквозь которые просвечивал красочный слой иконы. Часто такие оклады покрывали тонким слоем олова или свинца, чтобы защитить железо от коррозии и придать ему серебристый оттенок.

В Поволжье, особенно в старообрядческих скитах, развилась традиция комбинирования материалов. Железную основу украшали вставками из меди, латуни, иногда даже дерева. Такие полиматериальные оклады создавали сложную игру фактур и цветов.

Мастер и его инструменты

Инвентарь монастырской кузницы по производству риз отличался от обычной кузницы. Здесь были специальные ювелирные молоточки, фигурные пуансоны для создания орнамента, наборы чеканов разной формы.

Особую ценность представляли матрицы с вырезанными образами святых - они позволяли создавать тисненые детали для повторяющихся элементов. Каждый мастер имел свои секреты подготовки металла, составы для чернения, способы защиты от ржавчины.

Работа над одной ризой могла занимать несколько месяцев. Сначала создавался основной щит, затем отдельные детали - венцы, рамки, декоративные элементы. Все части скреплялись специальными железными заклепками, которые сами по себе становились элементом декора.

Сохранение и реставрация

До наших дней дошло не так много железных риз - металл подвержен коррозии, особенно в условиях северного климата. Тем ценнее каждый сохранившийся образец. Реставраторы сталкиваются с complex задачей: нужно остановить процесс окисления, но при этом сохранить patina времени - ту самую благородную патину, которая свидетельствует о возрасте произведения.

Современные методы включают щадящую химическую обработку, стабилизацию покрытия, иногда - создание защитного слоя из современных материалов, невидимых глазу. Важно сохранить не только металл, но и следы труда мастера - удары молота, гравировку, элементы чеканки.

Наследие монастырских кузнецов

Искусство создания железных риз практически утрачено в современном мире. Немногие мастера сегодня владеют этими techniques, а главное - тем особым отношением к материалу, которое было свойственно монахам-ремесленникам.

Однако интерес к этому наследию постепенно возрождается. В некоторых монастырях пытаются восстанавливать традиции, изучая сохранившиеся образцы в музеях и частных коллекциях. Современные художники-кузнецы находят в этих произведениях вдохновение для собственного творчества.

Железная риза - это не просто защитное покрытие для иконы. Это самостоятельное произведение искусства, воплощение особого духовного отношения к материалу. В его скромности и простоте заключена глубокая красота, понятная тем, кто умеет видеть beyond surface.

Каждая такая риза рассказывает свою историю - о мастере, который ее создавал, о монастыре, где она родилась, о людях, молившихся перед этим образом. И perhaps, именно в этой способности нести через века живую связь времен - главная ценность этих удивительных произведений монастырского искусства.