3D-принтинг металлов: печать ракетных двигателей и протезов по цифровым моделям

Тихий гул революции

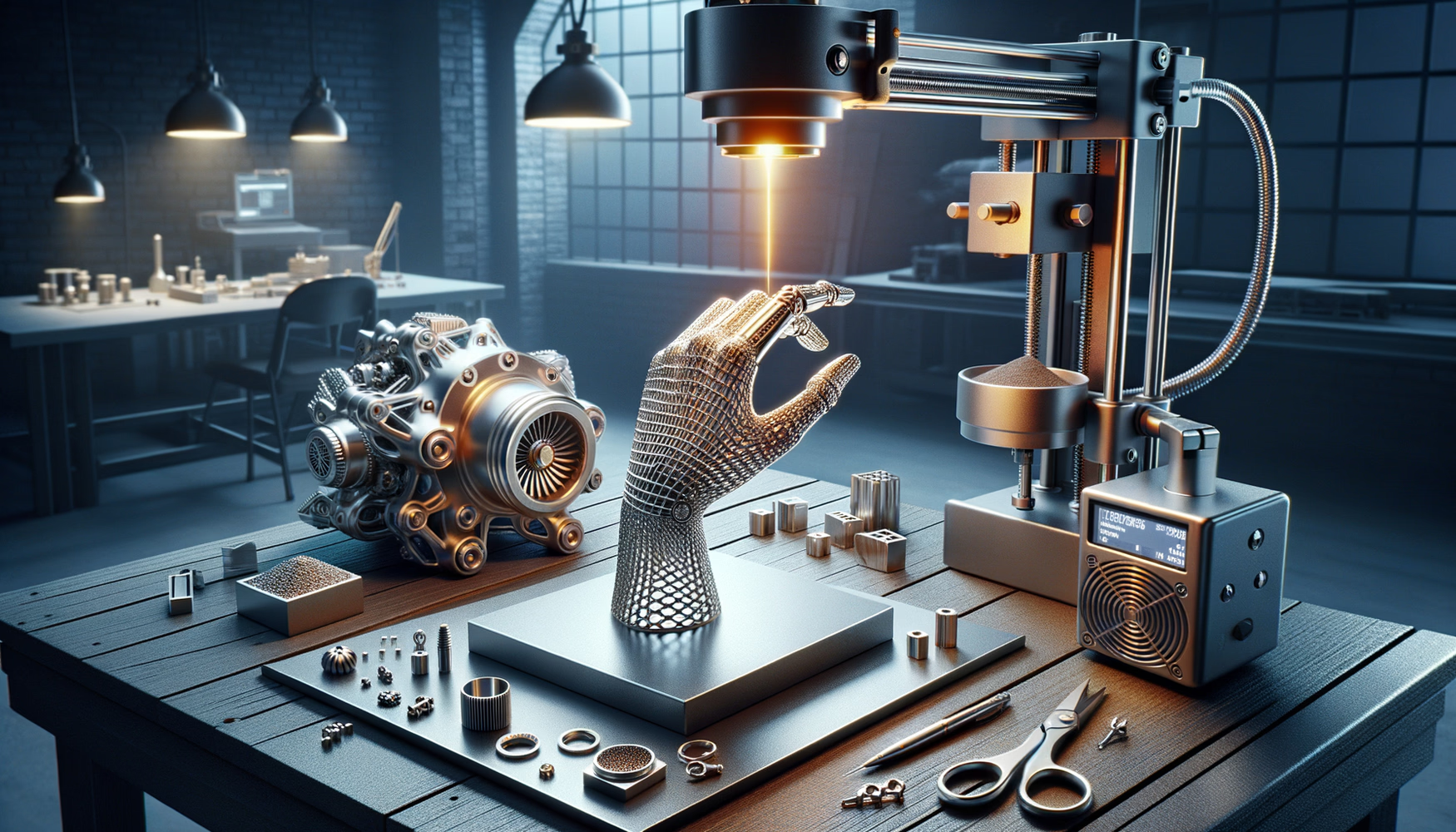

В лаборатории, где воздух пахнет озоном и раскаленным металлом, инженер запускает процесс, напоминающий алхимию XXI века. Лазерный луч толщиной в человеческий волос плавит металлический порошок слой за слоем, создавая деталь сложнейшей геометрии — турбонасос ракетного двигателя. Еще десятилетие назад такое было возможно только в научной фантастике. Сегодня аддитивные технологии переписывают правила игры в аэрокосмической отрасли, медицине и тяжелом машиностроении.

От прототипов к полетам в космос

Когда SpaceX представила двигатель SuperDraco, полностью напечатанный из сплава инконель, это стало моментом истины для 3D-печати металлами. Традиционное производство требовало бы сварки 44 отдельных компонентов, каждый из которых — потенциальное слабое место. Напечатанный за единый цикл двигатель продемонстрировал прочность на 30% выше аналогов. Но настоящий прорыв — в весе. За счет оптимизированной структуры, невозможной при литье или фрезеровке, инженеры снизили массу на 40% без потери прочности. Для космоса, где каждый грамм на орбите стоит дороже золота, это меняет экономику полетов.

Микроструктура как произведение искусства

Под микроскопом напечатанный титановый имплант напоминает коралловый риф — сложная пористая структура с каналами разного диаметра. Именно эта архитектура позволяет костной ткани врастать в протез, создавая биомеханическое сращение. В Цюрихском университете ортопеды имплантируют такие конструкции пациентам с костными опухолями. Традиционные титановые протезы часто отторгаются или требуют многократных операций. Напечатанные индивидуально — с точностью до микрометра повторяющие анатомию пациента — приживаются в 94% случаев.

Платина: невидимый катализатор прогресса

В сердечнике самого точного принтера для драгоценных металлов лежит сопло из платино-иридиевого сплава. Оно не боится температур под 2000°C и химической агрессии расплавленных металлов. Но главная роль платины — в медицине. Сплав платины с родием становится материалом для печати электродов нейроимплантов, которые десятилетиями работают в спинномозговой жидкости без коррозии. Ювелиры же научились печатать из платины украшения с полостями внутри — то, что невозможно сделать литьем.

Барьеры на пути атомов

Главный вызов — контроль качества на атомном уровне. При быстром охлаждении расплава в структуре металла возникают микронапряжения. NASA решает это с помощью термокамеры, где деталь после печати выдерживается при точной температуре 650°C ровно 12 часов. Другой метод — ультразвуковая томография, выявляющая дефекты размером до 50 микрон. Именно такие технологии позволяют печатать критичные компоненты для авиации, где цена ошибки — человеческие жизни.

Экономика перераспределения

Завод GE Aviation в Алабаме печатает топливные форсунки для двигателей LEAP. Раньше их производили из 20 отдельных деталей, теперь — за одну операцию. Это сократило затраты на 30% и уменьшило вес двигателя на 25%. Но настоящая революция — в логистике. Файл с моделью можно передать на любой континент за секунды, а печать займет часы. Это меняет геополитику производства — больше нет необходимости строить гигантские заводы у источников сырья.

Будущее в режиме реального времени

В Мюнхене хирурги во время операции сканируют поврежденную кость пациента и сразу печатают титановый имплант. На это уходит 23 минуты — меньше, чем длится сама операция. В Калифорнии Relativity Space создает ракету Terran R, на 95% состоящую из напечатанных компонентов. Их фабрика выглядит как ангар с принтерами размером с трехэтажный дом, где роботы обслуживают сами себя.

Металлическая 3D-печать перестала быть технологией будущего — она стала инструментом, который одновременно меняет и небо над нами, и тело внутри нас. Это не просто новый способ производства — это изменение самой философии создания вещей: от массового стандарта к индивидуальному совершенству, от складских запасов к производству по требованию, от компромиссов с природой материалов к полному контролю над их структурой.

В 2018 году на аукционе Sotheby's был установлен рекорд: картина "Спаситель мира" ушла за 450 миллионов долларов. Но мало кто знает, что за несколько лет до этого её приобрели за скромные 10 тысяч, приняв за копию. Искусствоведы десятилетиями спорили о подлинности работы, пока современные технологии не подтвердили авторство Леонардо.

Интересно, что сам да Винчи редко подписывал свои полотна, предпочитая оставлять скрытые символы. Например, в "Мадонне в скалах" он зашифровал ботанические детали, которые можно разглядеть только при многократном увеличении. Эти нюансы становятся ключом к пониманию его гения — художник мыслил как учёный, а творил как философ.

Ещё один любопытный факт: многие его изобретения, включая прототип вертолёта, так и остались на бумаге не из-за недостатка технологий, а потому, что Леонардо сознательно допускал ошибки в чертежах. Возможно, он опасался, что его открытия попадут не в те руки. Эта двойственность — жажда познания и осторожность — делают его фигуру ещё более загадочной.