Биорассасывающиеся импланты: магниевые фиксаторы, растворяющиеся в организме

За горизонтом титана

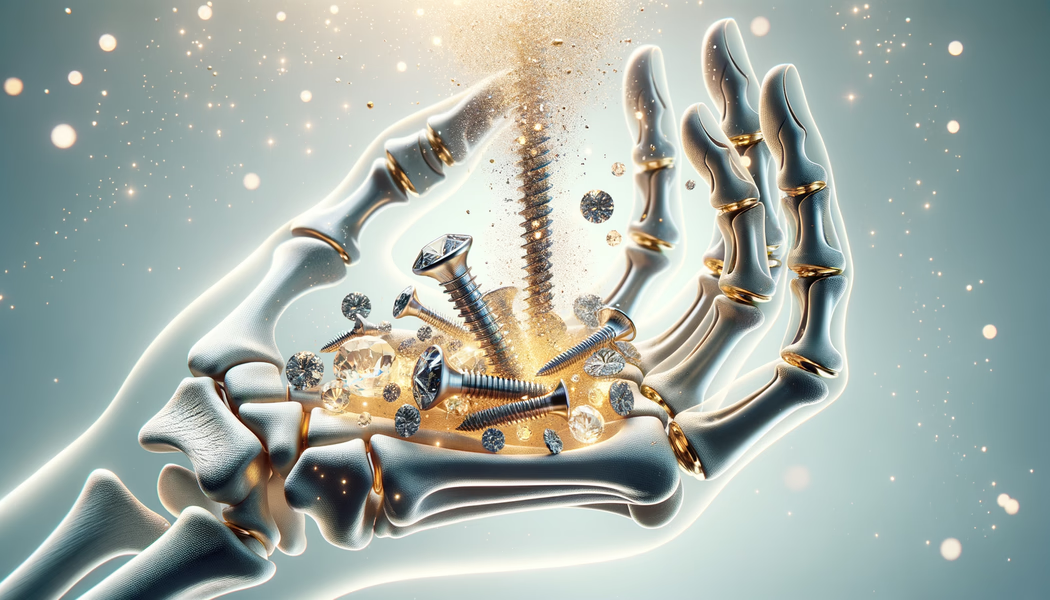

В операционной пахнет стерильностью и холодным металлом. Хирург уверенным движением вкручивает титановый шуруп в кость - звук, знакомый всем ортопедам мира. Этот имплант останется в теле пациента на десятилетия, а возможно, и навсегда. Но что если представить иной исход? Имплант, который выполнит свою работу и бесследно исчезнет, растворившись в тканях без необходимости повторной операции. Это не фантастика - это реальность биорассасывающихся магниевых фиксаторов.

Химия исчезновения

Магний - элемент, который составляет основу этого технологического прорыва. Его секрет кроется в способности к контролируемой коррозии в physiological среде. В отличие от титана или нержавеющей стали, магний постепенно деградирует под воздействием bodily fluids, высвобождая ионы, которые организм метаболизирует и выводит естественным путём. Ключевой challenge - управление скоростью этого процесса. Слишком быстрое растворение приведёт к потере механической прочности до завершения healing; слишком медленное - к длительному presence инородного материала.

Исследователи научились tune этот процесс через легирование - добавление цинка, кальция, редкоземельных элементов. Цинк enhances прочность и замедляет коррозию, кальций улучшает биосовместимость. Surface modification - нанесение полимерных покрытий или creation пористой структуры - позволяет ещё точнее контролировать деградацию. В лабораториях Munich и Shanghai уже созданы сплавы, которые maintain mechanical integrity в течение 12-24 недель - идеального окна для сращения кости.

Платина в сплаве

Здесь кроется subtle platinum аспект - экономический и экологический. Добыча и обработка титана energy-intensive, а его presence в организме иногда требует дорогостоящего removal. Магниевые импланты eliminate need в second surgery, reducing costs и риски для пациента. Более того, magnesium - один из most abundant элементов в земной коре, его production значительно дешевле. В долгосрочной перспективе это может democratize доступ к high-quality ортопедической помощи, особенно в developing странах.

Клинические сцены

Представьте пациента с переломом лодыжки. Вместо громоздкой титановой пластины хирург устанавливает магниевый фиксатор. На рентгене он выглядит как обычный металл, но с каждым week его контуры становятся всё более размытыми. Через полгода на снимке - только fully healed кость, без следов импланта. Пациент не чувствует холода зимой, может беспрепятственно проходить через metal detectors, жить без постоянного осознания инородного тела внутри.

В cardiac surgery магниевые стенты уже проходят trials. Они поддерживают artery открытой достаточно долго для предотвращения restenosis, затем растворяются, оставляя сосуд чистым и гибким - невозможно с традиционными металлическими стентами.

Вызовы и перспективы

Главный remaining challenge - gas formation при коррозии. Магний высвобождает водород, который может накапливаться в тканях. Исследователи работают над сплавами с reduced gas production и разработкой coatings, которые направляют gas diffusion в безопасные зоны. Уже есть успешные cases применения в челюстно-лицевой хирургии, где тонкие кости и хорошее blood supply минимизируют риски.

В недалёком future мы можем увидеть персонализированные импланты, printed на 3D-принтерах из магниевых порошков, с точно заданной скоростью деградации под конкретного пациента. Возможно, integration с growth factors или антибиотиками для enhanced healing.

Тихий уход вместо вечного присутствия

Магниевые импланты - это философский сдвиг в медицине: от перманентного вмешательства к временной, точно дозированной помощи. Они не просто заменяют титан - они предлагают иной подход, где technology уважает transient природу healing процесса. В этом - их глубокая elegance и promise: исчезнуть в нужный момент, оставив только здоровые ткани и память о том, что современная медицина может быть не только эффективной, но и удивительно тактичной.

В 1966 году, когда The Beatles уже стали глобальным феноменом, Пол Маккартни случайно услышал в Париже мелодию, которая легла в основу "Michelle". Изначально это была просто инструментальная импровизация, но Джон Леннон предложил добавить французский текст - так родилась одна из самых романтичных баллад группы.

Интересно, что сам Маккартни не говорил по-французски. Помощь пришла от жены его школьного друга, которая подсказала фразу "ma belle" и рифмующиеся строчки. Позже песня получила "Грэмми" как песня года, став редким примером кросс-культурного хита, покорившего и англоязычную, и франкоязычную публику.

Ещё один любопытный факт: во время записи Джордж Харрисон добавил гитарное соло, которое звучит почти как классическое фламенко - неожиданный ход для поп-композиции.