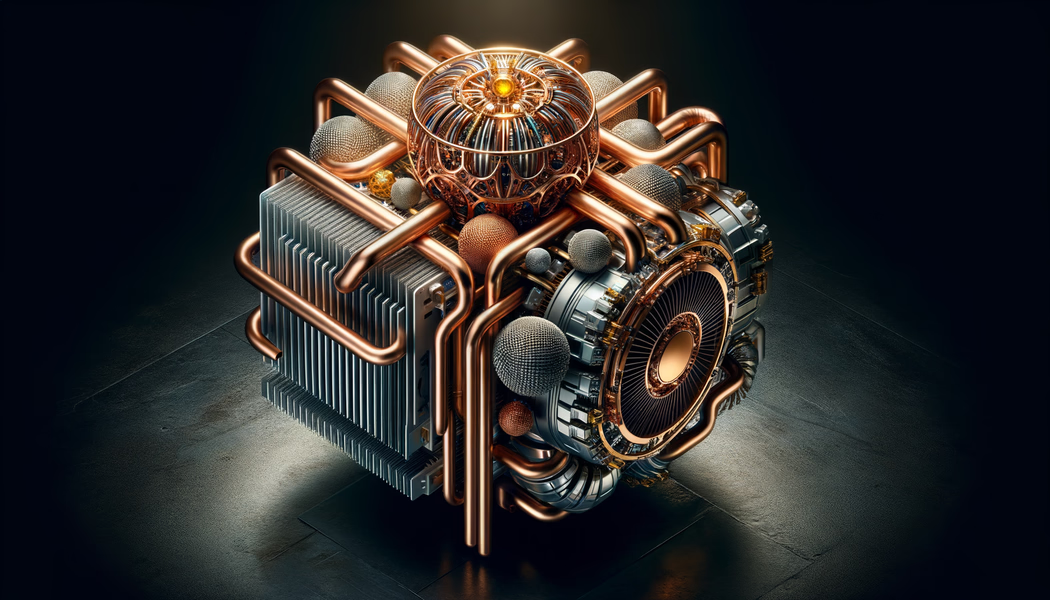

Теплообменники: медные трубки vs алюминиевые радиаторы в системах охлаждения

В сердце холодильной машины

Представьте себе гигантский дата-центр где-то в Северной Вирджинии. Десятки тысяч серверов гудят в полумраке, выделяя колоссальное тепло. Без эффективного отвода этого тепла вся система превратится в расплавленный металл за считанные минуты. Именно здесь, в этих храмах технологий, разворачивается тихая война материалов - медные трубки против алюминиевых радиаторов.

Инженер Алексей, с десятилетним опытом работы в критических системах охлаждения, проводит пальцем по поверхности теплообменника. Его движения почти ритуальны - тактильная диагностика температуры, вибрации, качества поверхности. "Медь чувствуется иначе, - говорит он, - она живая. Тепло по ней распространяется с какой-то особенной скоростью, будто материал помнит свое происхождение из глубинных земных пластов".

Теплопроводность: цифры и реальность

Цифры в технических спецификациях выглядят однозначно: теплопроводность меди - 401 Вт/(м·К), алюминия - всего 237 Вт/(м·К). Казалось бы, выбор очевиден. Но реальные системы охлаждения редко работают в идеальных лабораторных условиях.

В промышленном чиллере, охлаждающем литейный цех, разница становится особенно заметной. Медные трубки, изогнутые в сложные спирали, работают под давлением 25 атмосфер. Их стенки толщиной всего 0,8 мм выдерживают перепады температур от +150°C до -40°C. Алюминиевые радиаторы в таких условиях начинают "уставать" - микротрещины появляются уже после 5000 циклов нагрузки, тогда как медь сохраняет целостность после 20 000 циклов.

Но есть и другая сторона. В автомобильном интеркулере, где каждый грамм на счету, алюминий демонстрирует свою силу. Его легкость - 2,7 г/см³ против 8,96 г/см³ у меди - становится решающим фактором. Современные методы пайки алюминиевых сплавов позволили создавать сложные многопоточные конструкции, которые эффективно рассеивают тепло при вдвое меньшем весе.

Химия коррозии и долговолетия

Морской воздух на побережье Охотского моря содержит солевую взвесь, которая за год способна превратить стальной лист в решето. На нефтеперекачивающей станции здесь установлены теплообменники двух типов. Медные, покрытые специальным защитным составом, и алюминиевые с анодным покрытием.

Через три года эксплуатации разница становится драматической. Медные трубки показывают точечную коррозию, но сохраняют работоспособность. Алюминиевые радиаторы требуют замены - солевые отложения создали гальванические пары, которые буквально съедают материал изнутри.

Однако в пресноводных системах охлаждения картина меняется. Алюминий образует устойчивую оксидную пленку, которая защищает его от дальнейшего окисления. Медь же может страдать от воздействия определенных видов бактерий, которые образуют агрессивные соединения серы.

Экономика и экология: скрытые стоимости

На большом складе комплектующих в Гамбурге палеты с медными трубками занимают отдельный температурно-контролируемый сектор. Цена меди колеблется вместе с биржевыми индексами, делая стоимость проектов непредсказуемой. Алюминий, чье производство требует на 85% меньше энергии, предлагает стабильность цен и доступность.

Но здесь кроется парадокс. Высокая стоимость меди заставляет инженеров проектировать более эффективные системы с меньшим количеством материала. Тонкостенные медные трубки сложной конфигурации часто оказываются экономичнее массивных алюминиевых радиаторов в долгосрочной перспективе благодаря долговечности.

Экологический след также неоднозначен. Добыча меди - процесс энергоемкий и разрушительный для ландшафтов. Но коэффициент вторичной переработки меди достигает 90%, тогда как алюминиевые радиаторы часто загрязнены припоем и другими материалами, что осложняет их переработку.

Микроскопическая вселена материалов

Под электронным микроскопом медь и алюминий раскрывают свои секреты. Кристаллическая решетка меди - гранецентрированный куб с атомами, расположенными на расстоянии 0,256 нм друг от друга. Это почти идеальная структура для передачи тепловой энергии фононами - квазичастицами, переносящими тепло.

Алюминий имеет более сложную структуру с дефектами упаковки, которые рассеивают тепловую энергию. Но современные методы обработки - ультразвуковая прокатка, легирование кремнием - позволяют создавать алюминиевые сплавы с направленной кристаллизацией, где теплопроводность приближается к меди.

В наноразмерном мире происходит самое интересное. Медные нанотрубки демонстрируют теплопроводность, превышающую массивную медь на 30%, благодаря квантовым эффектам. Алюминиевые пленки толщиной в несколько атомов, выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии, показывают неожиданные свойства - их теплопроводность может контролироваться электрическим полем.

Будущее в гибридных решениях

На экспериментальной установке в Цюрихе тестируют биметаллические теплообменники. Внутренние каналы из меди обеспечивают эффективный теплосъем, а внешнее алюминиевое оребрение - легкое и дешевое рассеивание. Лазерная сварка взрывом позволяет соединять эти материалы без интерметаллидов, которые традиционно были слабым местом таких соединений.

В космических аппаратах нового поколения используют углеродно-алюминиевые композиты, где теплопроводность достигает 500 Вт/(м·К) - выше, чем у чистой меди. Медь же находит новое применение в квантовых компьютерах, где ее сверхпроводящие свойства при криогенных температурах становятся критически важными.

Выбор между медными трубками и алюминиевыми радиаторами перестает быть дилеммой. Современные инженеры создают сложные гибридные системы, где каждый материал работает в оптимальном для него режиме. Медь - там, где требуется максимальная эффективность в ограниченном пространстве, алюминий - где важны вес и коррозионная стойкость в определенных средах.

Истинная платина этого противостояния - не в победе одного материала над другим, а в их синергии. Как в оркестре, где медные духовые и алюминиевые флейты создают совершенную гармонию, так и в теплообменниках будущего комбинация материалов рождает системы, превосходящие сумму своих частей.