Цирконий в атомных реакторах: прозрачность для нейтронов и оболочка топлива

Невидимая броня атомного века

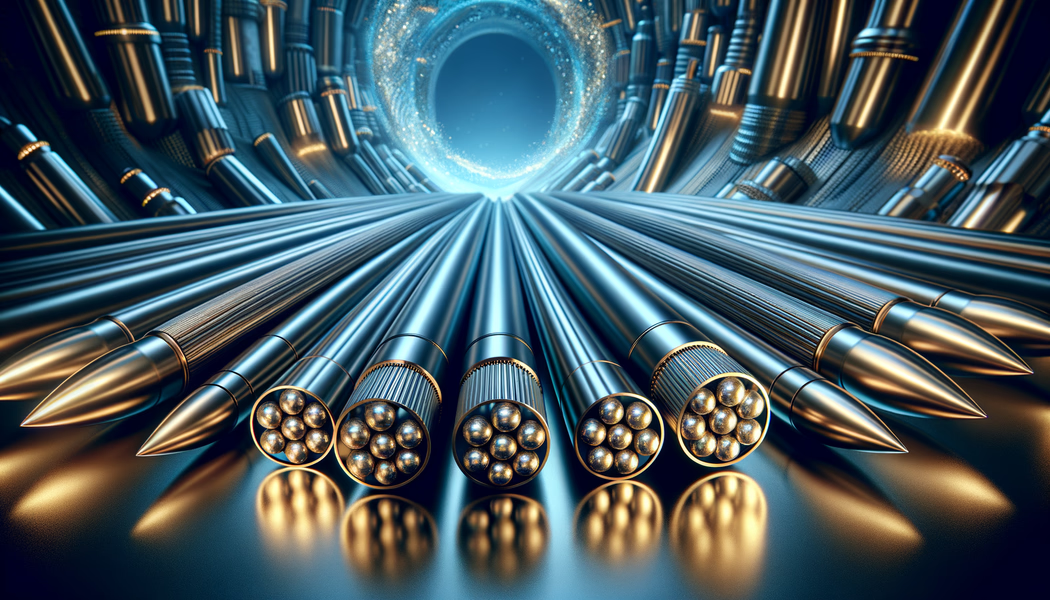

Представьте себе сцену: глубоко под землей, в бетонных недрах исследовательского реактора, инженеры в защитных костюмах наблюдают за голубым свечением Черенкова. Это свечение рождается в воде, замедляющей нейтроны - те самые частицы, что поддерживают цепную реакцию деления. Но чтобы эта реакция стала управляемой, нужны материалы, которые не будут мешать нейтронам выполнять свою работу. Именно здесь на сцену выходит цирконий - металл, который можно назвать невидимой броней атомной энергетики.

Его история в ядерной промышленности началась не сразу. В первых реакторах использовали алюминий и нержавеющую сталь, но они слишком активно поглощали нейтроны, снижая эффективность работы установки. Цирконий, обладающий низким сечением захвата тепловых нейтронов, оказался идеальным решением. Его атомы словно пропускают нейтроны сквозь себя, не задерживая и не поглощая их без необходимости. Это свойство сделало его незаменимым для оболочек тепловыделяющих элементов - твэлов.

Сплав, рожденный в огне и давлении

Чистый цирконий слишком мягок и химически активен для эксплуатации в активной зоне реактора. Поэтому инженеры создали циркониевые сплавы, наиболее известный из которых - циркалой. В его состав входят олово, железо, хром и никель, придающие материалу прочность, коррозионную стойкость и стабильность при высоких температурах. Производство таких сплавов напоминает алхимию: точное дозирование компонентов, вакуумная плавка, многоступенчатая прокатка и отжиг. Готовые трубки для твэлов имеют толщину стенки менее миллиметра, но способны годами выдерживать температуры свыше 300°C и давление в десятки атмосфер.

Любопытная деталь: при создании сплавов тщательно удаляют гафний - элемент-близнец циркония, всегда присутствующий в природных рудах. Гафний обладает гигантским сечением захвата нейтронов, что делает его полезным для регулирующих стержней, но совершенно неприемлемым для оболочек топлива. Эта тонкая химическая сепарация - один из ключевых этапов производства ядерного циркония.

Испытание радиацией и временем

В активной зоне реактора оболочка твэла существует в условиях, которые можно сравнить с адом: интенсивное нейтронное облучение, высокотемпературная коррозия, механические нагрузки от расширяющегося топлива. Циркониевые сплавы демонстрируют здесь удивительную стабильность. Они не становятся хрупкими под действием радиации, как многие другие металлы, а образуют на поверхности плотную оксидную пленку, защищающую от дальнейшего окисления.

Однако и у этого материала есть пределы. При длительной эксплуатации в оксидном слое могут возникать микротрещины, а сам цирконий постепенно поглощает водород, выделяющийся при коррозии. Этот процесс требует тщательного контроля и ограничения сроков службы твэлов. Современные исследования направлены на создание сплавов с улучшенной стойкостью к водородному охрупчиванию и коррозии.

Будущее циркониевых технологий

Сегодня цирконий остается материалом выбора для водо-водяных энергетических реакторов, составляющих основу мировой атомной энергетики. Но ученые уже работают над новыми поколениями сплавов для реакторов на быстрых нейтронах, где условия еще более экстремальны. Добавление ниобия, меди, ванадия позволяет создавать материалы с повышенной термической стабильностью и радиационной стойкостью.

Интересно, что те же свойства циркония - биологическая инертность и коррозионная стойкость - сделали его востребованным в медицине для имплантатов и в химической промышленности для аппаратуры. Но именно в атомной энергетике он раскрывается полностью, становясь тем незаметным, но абсолютно необходимым элементом, который позволяет человечеству безопасно использовать энергию атомного ядра.

Цирконий не блестит как золото и не поражает воображение как уран, но его роль сравнима с ролью качественного стекла в оптическом приборе: он остается незаметным, но без него весь механизм просто не сможет работать. В этом и заключается его истинная ценность - в способности быть невидимым защитником, пропускающим сквозь себя частицы, рождающие энергию будущего.