Очистка серебра с позолотой под увеличением

Микроскопический театр благородных металлов

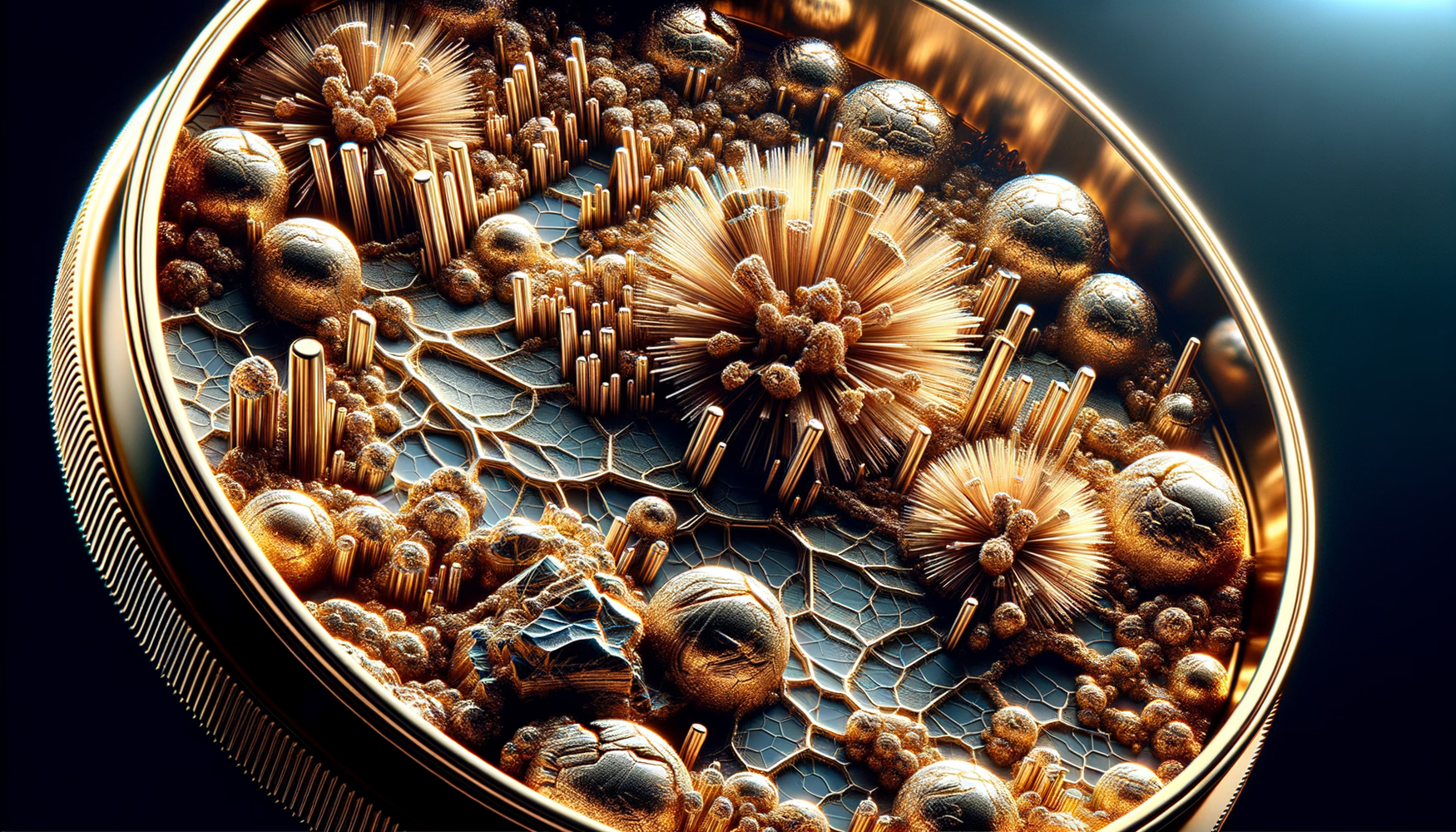

Представьте себе старинную серебряную ложку с позолотой, пролежавшую десятилетия в серванте. Её ручка покрыта тонкой паутиной потускнения, а золотые акценты кажутся приглушёнными сероватой дымкой. Обычный взгляд видит лишь нуждающийся в чистке предмет. Но стоит поместить его под бинокулярный микроскоп с 40-кратным увеличением, как открывается другая реальность — драматический ландшафт, где разворачивается многовековая битва химии и времени.

Под линзами поверхность серебра превращается в фантастический горный хребет. Там, где невооружённый глаз видит просто потемнение, проявляются кристаллические структуры сульфида серебра — игольчатые образования, ветвящиеся как кораллы, плоские плато с трещинами, напоминающие высохшее дно древнего озера. Эти образования кажутся статичными, но их рост продолжался годами, молекула за молекулой, в реакции с сероводородом воздуха. Каждый микрокристалл — это запись определённого момента в жизни предмета: влажной весны 1970-х, когда его забыли в буфете рядом с резиновой прокладкой, или сухой зимы, когда отопление ускорило окисление.

Золото как остров в серебряном море

Особенно захватывающе выглядит граница между серебром и позолотой. При увеличении становится видно, что золотое покрытие — не сплошной монолит, а архипелаг островов на серебряном основании. Там, где позолота сохранилась идеально, её микрорельеф напоминает полированную гальку — гладкую, с характерным металлическим блеском, который даже под микроскопом сохраняет тот самый тёплый оттенок, за который ценится золото.

Но на границах этих "островов" разворачиваются самые интересные процессы. Серебро под позолотой продолжает окисляться, и продукты коррозии начинают "подрывать" золотое покрытие изнутри. Под увеличением это выглядит как тёмные прожилки, расходящиеся от края позолоты, или как микроскопические вздутия, где серебряная основа пытается "прорваться" через золотой барьер. Именно здесь кроется главный вызов реставратора — как очистить серебро, не повредив тончайший золотой слой, часто не превышающий 2-3 микрона.

Химия в микромасштабе

Традиционные методы очистки серебра вроде погружения в кислотные растворы здесь совершенно недопустимы. Под микроскопом хорошо видно, как агрессивные химикаты не просто растворяют потускнение, а "съедают" края позолоты, создавая рваный, неестественный контур. Более того, кислоты могут проникать под золотое покрытие через микротрещины и разрушать связь между металлами, приводя к отслоениям.

Современные реставраторы используют щадящие комплексообразователи — вещества, которые избирательно связываются именно с сульфидом серебра, не затрагивая ни чистое серебро, ни золото. Под микроскопом этот процесс напоминает таяние ледника — кристаллы сульфида не растворяются сразу, а постепенно "сворачиваются", теряя свою игольчатую структуру и превращаясь в аморфную массу, которая затем легко удаляется дистиллированной водой.

Интересно, что сам процесс очистки можно контролировать под увеличением, останавливая его в тот момент, когда исчезает потускнение, но ещё не начинается даже минимальное воздействие на позолоту. Профессионалы иногда используют микроскопы с видеофиксацией, чтобы задокументировать весь процесс — такие записи становятся бесценным материалом для изучения поведения металлов.

Невидимая архитектура позолоты

При большом увеличении (80-100x) открываются детали, невидимые при стандартном осмотре. Оказывается, качество позолоты сильно варьируется даже в пределах одного предмета. Где-то это идеально ровный слой, где-то — покрытие с микроскопическими порами, через которые и проникают агрессивные вещества. Старинная гальваническая позолота часто имеет характерную "апельсиновую корку" — микронеровности, которые придают покрытию особую глубину и мягкость блеска.

Современные методы анализа, такие как электронная микроскопия, позволяют увидеть даже кристаллическую структуру золотого покрытия. Оказывается, в старинных предметах золото часто откладывалось более крупными, хаотично ориентированными кристаллами, в то время как современная гальваника создаёт более упорядоченные мелкокристаллические структуры. Эта разница не только визуальна — она напрямую влияет на долговечность покрытия и его устойчивость к чистке.

Философия патины

В контексте реставрации возникает фундаментальный вопрос — а нужно ли вообще очищать такие предметы до идеального состояния? Под микроскопом видно, что естественная патина — это не просто грязь, а сложная многослойная структура, рассказывающая историю предмета. Иногда под слоем потускнения обнаруживаются микроскопические гравировки, следы ручной полировки или даже фрагменты оригинального лака, которые были бы безвозвратно утрачены при агрессивной чистке.

Многие музеи сейчас сознательно оставляют на серебре с позолотой лёгкую патину — достаточно убрать активную коррозию, но сохранить естественное старение. Под микроскопом такая "щадящая" реставрация выглядит как аккуратно приведённый в порядок, но не переделанный исторический ландшафт.

Технологии будущего в микромире

Современные разработки в области наноматериалов обещают революцию в очистке таких сложных объектов. Уже сейчас тестируются гели с наночастицами цеолитов, которые способны проникать в поры потускнения и разрушать его изнутри, не затрагивая позолоту. Под электронным микроскопом видно, как эти наночастицы буквально "выгрызают" сульфид серебра, оставляя нетронутыми и основу, и золотое покрытие.

Другое перспективное направление — лазерная очистка с компьютерным контролем. Микроскоп здесь становится не просто инструментом наблюдения, а частью замкнутой системы, где камера анализирует поверхность в реальном времени, а компьютер рассчитывает параметры лазерного импульса для точечного удаления загрязнений. При таком подходе можно очистить участок серебра размером с клетку человеческой кожи, не задев соседнюю позолоту.

Вечность в деталях

Когда работа завершена, и предмет снова помещают под микроскоп, открывается удивительная картина — серебро сияет ровным металлическим блеском, а позолота сохраняет всю свою сложную текстуру и микрорельеф. В идеально отреставрированном предмете можно рассмотреть даже следы оригинальной полировки, сделанной decades назад — микроскопические бороздки, идущие в определённом направлении, которые свидетельствуют о ручной работе мастера.

Этот микромир драгоценных металлов напоминает нам, что истинная ценность — в деталях, невидимых обычному взгляду. Что кажущаяся простой операция очистки на самом деле является сложным диалогом с временем, где каждое действие должно быть взвешенным и точным. И что под увеличением открывается не просто поверхность металла, а целая вселенная, где физика, химия и история переплетаются в причудливых узорах, достойных самого пристального изучения.